코치들은 대개 누군가에게 도움을 주고자 하는 뜻을 두고 코칭에 입문합니다. 코치로서 정체성이나 가치관이 확고할수록 자신의 역할이나 상황에 대한 판단을 제대로 하는 것인지 의심이 적어집니다. 왜냐하면 코치가 먼저 서지 않으면 남을 세울 수 없기 때문입니다.

공자는 나를 먼저 세우라고 말합니다. 『논어』에는 본립도생(本立道生)이란 말이 나옵니다. 본(本)이 먼저 서야 길이 생긴다는 뜻입니다. 여기서 본이란 중의적으로 생각할 수 있습니다. 코치가 먼저 서야 코칭이 잘 풀린다는 뜻으로 풀어지고, 코칭장면에서는 고객이 바로 서야 해결방안이 잘 풀린다고 이해가 됩니다. 따라서 코치는 자기성찰과 본질을 꿰뚫어 생각하는 힘을 키울 필요가 있습니다.

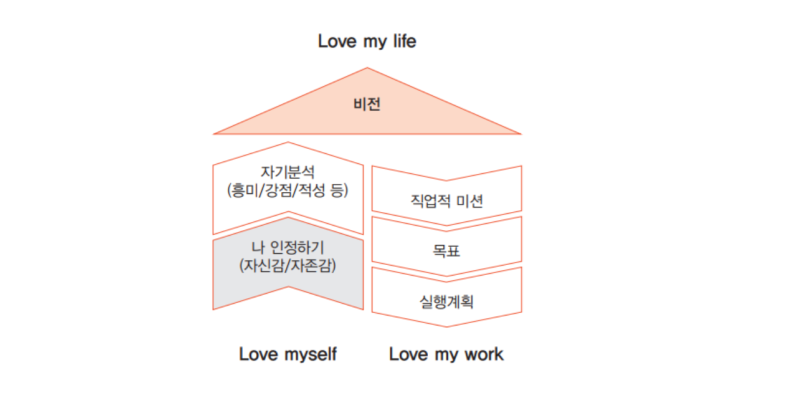

코칭은 고객의 이슈를 다루기에 앞서 코칭고객의 존재, 즉 정체성을 중요시합니다. 자기 존재에 대해 올바로 이해하는 것은 매우 중요하다. 자기가 어떤 사람인지, 존재이유는 무언지, 어떤 역할을 하는 사람인지 말이죠.

퇴계도 선조 임금이 성군이 되길 바라는 마음으로 올린 『성학십도』 의 머리말의 글에서도 임금의 정체성과 바람직한 모델을 언급한 바 있습니다. ‘엎드려 바라옵건데 임금님께서는 이런 이치를 깊이 살피시고 먼저 뜻을 세우셔야 합니다. 그리고 舜임금은 누구이며 나는 누구인가에 대한 생각으로 분발하여 배우고 힘쓰시기 바랍니다. ’고 하였습니다.

자신이 어떤 사람인지 자신의 정체성을 확립시켜야 그에 따른 신념과 가치가 결정되고 그에 맞는 행동을 펼쳐 나가기 쉽기 때문에 이 부분은 매우 중요합니다. 리더십 코칭을 하는 경우 리더의 정체성을 확인하고 코칭 세션 도중에 이런 반응을 확인하여 아래와 같이 코칭고객의 자기 존재에 대한 인식변화와 감정-행동변화를 체크하기도 합니다.

<사례> 리더의 자기 정체성 인식 사례

코치 : 이제 코칭이 4개월 중 중간지점에 왔네요. 코칭 첫 세션 때 나는 어떤 리더인가? 어떤 리더로 기억되고 싶나? 이런 이야기를 나눴었습니다. 코칭 전에는 어떤 리더였고, 코칭을 만난 이후 어떤 리더가 되고 싶다고 했는지 기억나시나요?

코칭고객 : 물론이죠. 종전에는 설득하고 주장을 강요하는 리더였는데 지금은 공감하고 경청하는 리더로 좀 변한 것 같네요.

코치 : 어떤 변화가 있는지 좀 더 말씀해주시겠습니까?

코칭고객 : 구성원 감정상태를 고려할 줄 알게 되었고 내가 말하기 앞서 먼저 듣고, 때로 질문을 하면서 소통을 하니 불편한 감정도 가라앉게 되고 마음에 여유가 생겼어요.

코치 : 말씀하신대로 정말 경청을 잘 하고 계시네요.

코칭고객 : 구성원 말을 귀담아 듣다 보니 구성원 말이 맞을 때도 많다는 게 느껴지고 아마 자기들 의견이 더 반영된다고 생각해서 그런지 구성원들도 의욕이 커진 것 같아요. 또 많이 들어주니까 구성원들도 이전과 달리 적극적으로 자기 의사표현을 해주니 좋습니다.